Liebe Kolleginnen und Kollegen,

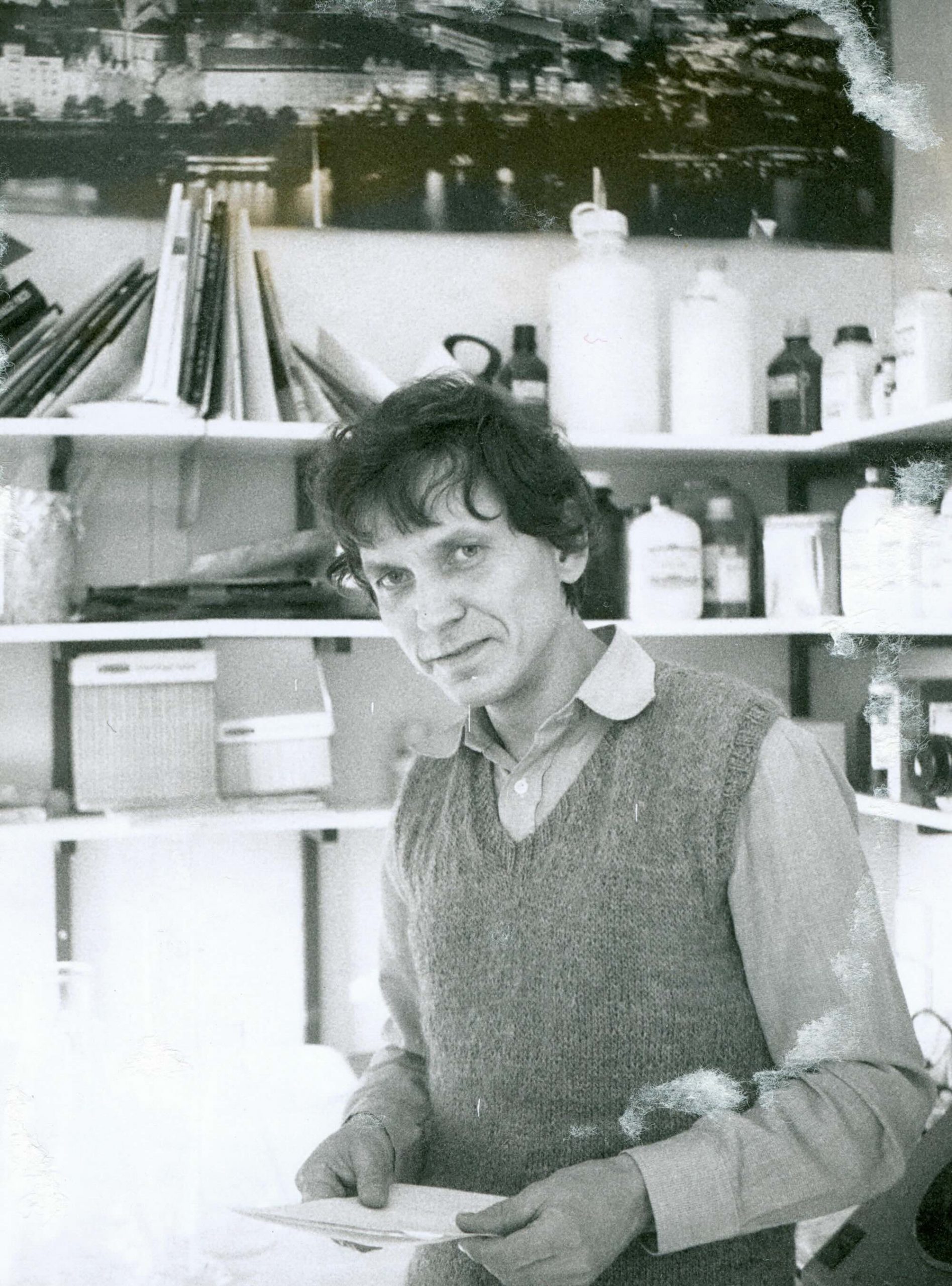

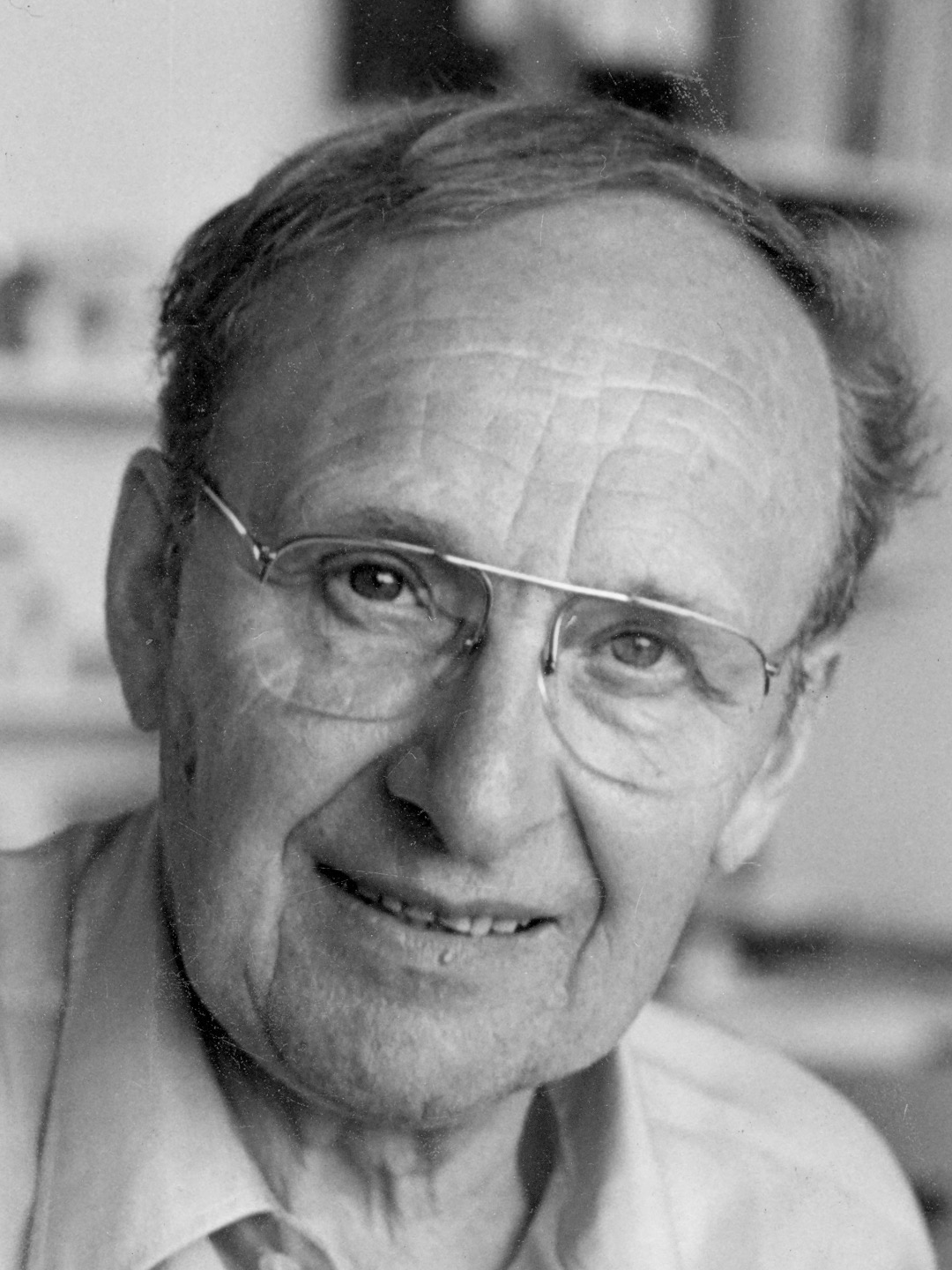

mit großer Trauer haben wir erfahren, dass unser ehemaliger Kollege Prof. Dr. Bodo Rak am 4. Juni im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Bodo Rak wurde 1945 in Oberschreiberhau (Niederschlesien) geboren und studierte von 1965 bis 1970 Biologie an der Universität Köln. Dort promovierte er 1976 bei Prof. Peter Starlinger. Bereits ein Jahr später kam er als Wissenschaftlicher Assistent an die Fakultät für Biologie in Freiburg. Seine akademische Laufbahn setzte er hier konsequent fort – 1984 habilitierte er sich, 1988 wurde er an das Institut für Biologie 3 als Professor für Molekulare Genetik berufen, nachdem er zuvor Rufe an die Universitäten Braunschweig, Hamburg und Marburg erhalten hatte.

Mit seiner Forschung zu den molekularen Mechanismen der Genregulation – insbesondere zu mobilen DNA-Elementen in Bakterien – prägte Bodo Rak über viele Jahre hinweg das Profil unseres Instituts. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit engagierte er sich in der akademischen Selbstverwaltung und war über lange Zeit als Studiendekan und Prodekan ein wichtiges Gesicht unseres Instituts und der Fakultät.

Auch nach seiner Emeritierung Ende 2010 blieb er vielen von uns als kluger, interessierter und freundlicher Kollege in Erinnerung. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen exzellenten Wissenschaftler, sondern auch einen Menschen, der unser Institut über Jahrzehnte mitgestaltet und bereichert hat.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.

Für das Institut für Biologie 3

Karsten Voigt

Professor Kurt Hilse verstarb bereits am 13. Dezember im Alter von 95 Jahren.

Professor Kurt Hilse verstarb bereits am 13. Dezember im Alter von 95 Jahren.

Kurt Hilse wurde 1928 in Waldenburg geboren. Aufgrund der Kriegswirren nahm er erst 1942 sein Studium der Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München auf. Zur Diplom- und Doktorarbeit ging er an das Max-Planck-Institut für Biochemie unter Adolf Butenandt, wo er in der Arbeitsgruppe Braunitzer maßgeblich an der Sequenzierung des Humanhämoglobins beteiligt war. Nach seiner Promotion arbeitete er ab 1958 als postdoctoral fellow am Oak Ridge Laboratory in Tennessee, USA. Als Molekularbiologe der ersten Stunde forschte er am genetischen Code und half bei dessen Aufklärung. Seine Forschung auf dem Gebiet der Globin-Allele und der Hämoglobinsynthese führten ihn schließlich 1969 nach Freiburg an das frisch gegründete Institut für Biologie III. Nach Habilitation 1972 und Ernennung zum Professor unserer Fakultät galt sein Interesse den Regulationsmechanismen der Proteinbiosynthese. Bis zu seiner Emeritierung im April 1993 war er einer der prägenden Forscher am Institut.

In stiller Trauer,

Das Kollegium des Instituts für Biologie 3

Institute of Biology 3

University of Freiburg

Schänzlestraße 1

79104 Freiburg, Germany

Director

Prof. Dr. Wolfgang HessTel.: 0761-203-2796

Fax: 0761-203-2601

e-Mail: wolfgang.hess@biologie.uni-freiburg.de

Vice-Director

Prof. Dr. Wolfgang SchamelTel.: 0761-203-67511

e-Mail: wolfgang.schamel@biologie.uni-freiburg.de

Administration

Academic Director

Karsten VoigtTel.: 0761-203-6975

e-Mail: voigt@bio.uni-freiburg.de

Office

Diane KaltenbachTel.: 0761-203-2741

e-Mail: kaltenbach@biologie.uni-freiburg.de

Karin Laubenberger

Tel.: 0761-203-2742

e-Mail: karin.laubenberger@biologie.uni-freiburg.de

Marina Heitzmann

Tel.: 0761-203-2731

e-Mail: heitzmann@biologie.uni-freiburg.de

IT-Office

Edith AmsÉric Antoine

Tel.: 0761-203-2759

e-Mail: it.bio@biologie.uni-freiburg.de

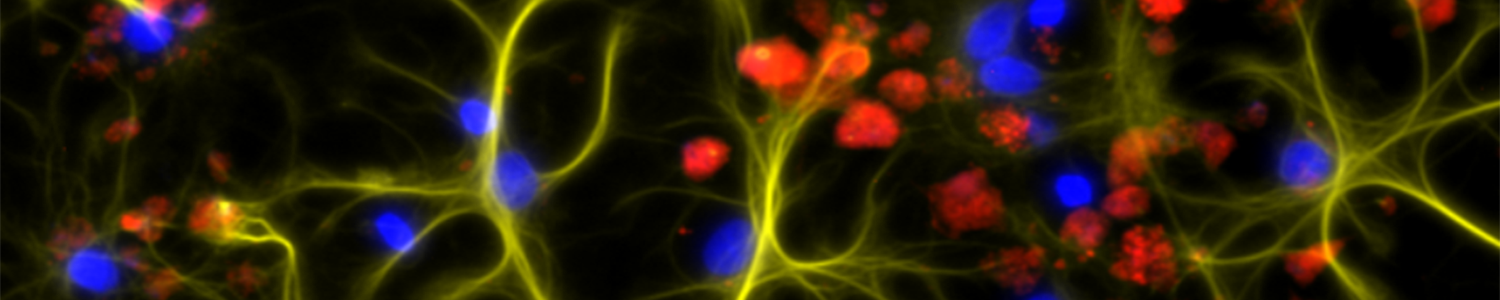

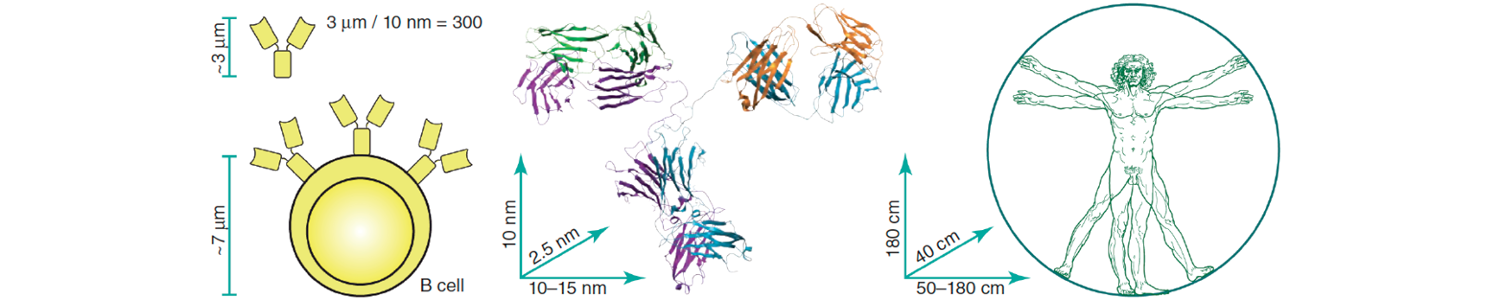

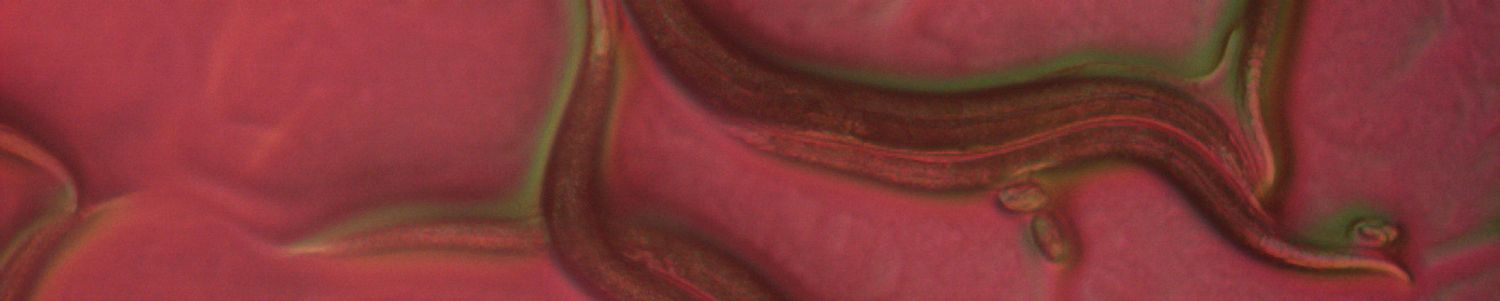

Research groups

Prof. Dr. Ralf Baumeister

Prof. Dr. Ilka Diester

Dr. Gina Fiala

Jun Prof. Dr. Sjon Hartman

Prof. Dr. Wolfgang R. Hess

Prof. Dr. Maja Köhn

Prof. Dr. Thomas Laux

Prof. Dr. Christian Leibold

Prof. Dr. Björn Lillemeier

Prof. Dr. Carsten Mehring

Prof. Dr. Susana Minguet GarcÍa

Prof. Dr. Michael Reth

Prof. Dr. Stefan Rotter

Prof. Dr. Wolfgang Schamel

Dr. Ekkehard Schulze

Dr. Claudia Steglich

Prof. Dr. Annegret Wilde

Retired and former members

Prof. Dr. Ad Aertsen

Prof. Dr. C. Bresch

Dr. P. Emschermann

Dr. R. Gross

Prof. Dr. Günter Feix

Prof. Dr. Karl-Friedrich Fischbach

Prof. Dr. R. Hausmann

Prof. Dr. R. Hertel

Prof. Dr. K. Hilse

Dr. Gabor Igloi

Dr. W. Michalke

Dr. M. Neumann

Prof. Dr. Edward Pearce

Prof. Dr. Bodo Rak

Prof. Dr. Albrecht E. Sippel